Understanding Connectors: A Beginner's Guide

コネクタを理解する 基礎編(第2回)

前回(第1回)では、「コネクタとは何か」「コネクタの種類」について解説いたしました。第2回では、コネクタの「構成」「呼称」「商談・提案時に確認すべき項目」などについて、第一弾より少し専門的な内容を解説し、コネクタへの理解をさらに深めていただければと考えています。

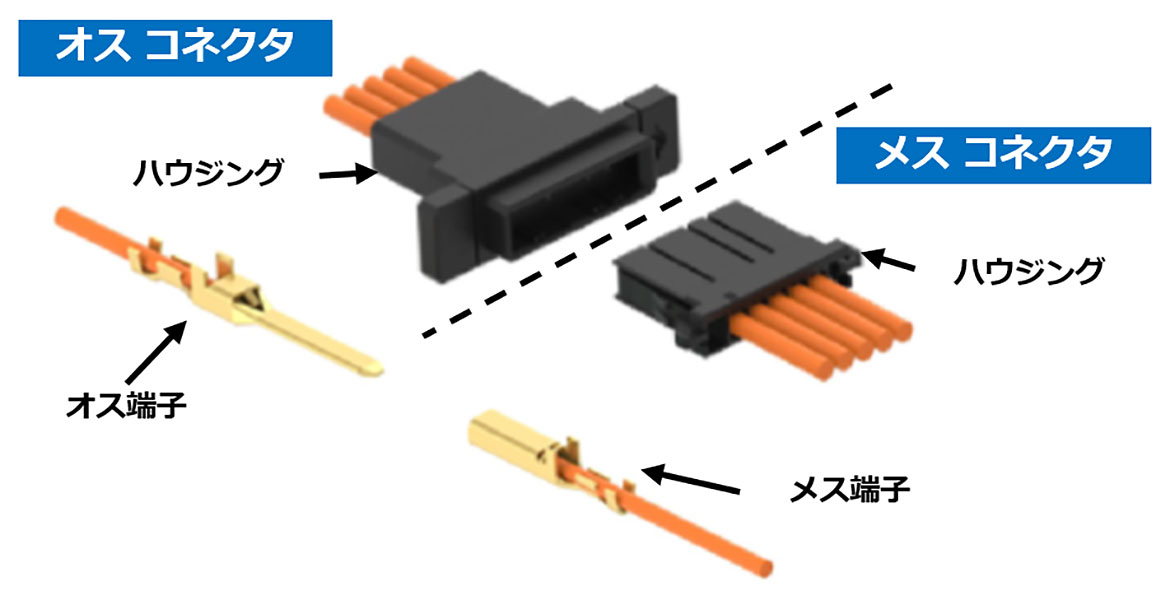

コネクタの部材構成

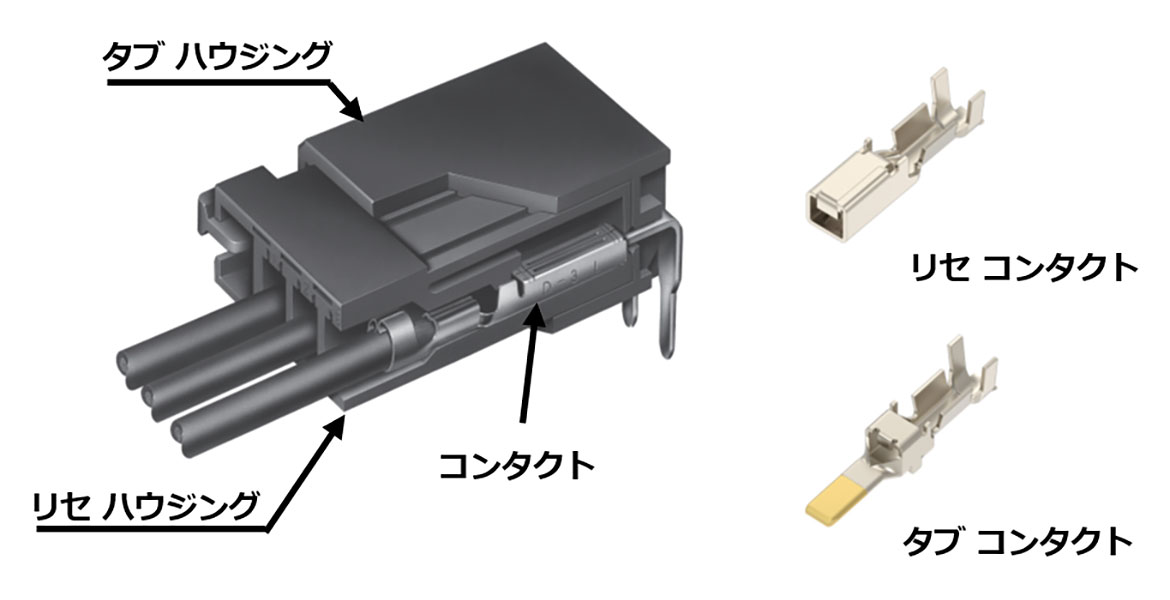

ここでは、一般的なコネクタを構成する部品について説明します。コネクタは通常、電気を導通させる金属部分と、それを囲む非導電性の樹脂(プラスチックなど)部分に分けられます。これらの部品を組み立て、あるいは組み合わせて使用することで、ひとつのコネクタとして完成します。

電気を導通させる金属部分

「端子」「ターミナル」「コンタクト」などと呼ばれ、電気を流します。

非導電性の樹脂部分

「モールド」や「ハウジング」と呼ばれ、電気を遮断・絶縁します。

部品の組み立て/組み合わせ

これを「アッセンブリ」または「Assy(アッシー)」と呼び、複数の部材を組み合わせることでコネクタとして機能するようになります。

コネクタでよく出てくる言葉

1)コネクタの呼び名

一般的に、コネクタを選定する際には、(FPC 接続用コネクタを除き)対応する嵌合相手が存在するのが通常です。しかし、コネクタの呼び名は、お客様やコネクタメーカーごとに異なる場合が多く、統一されていないのが現状です。そのため、あらかじめ各呼称に関する理解を深めたうえで、提案や説明に臨むことをお勧めします。

メス側

- メス

- リセ

- リセプタクル

- ソケット

嵌合相手

オス側

- オス

- プラグ

- ヘッダー

- タブ

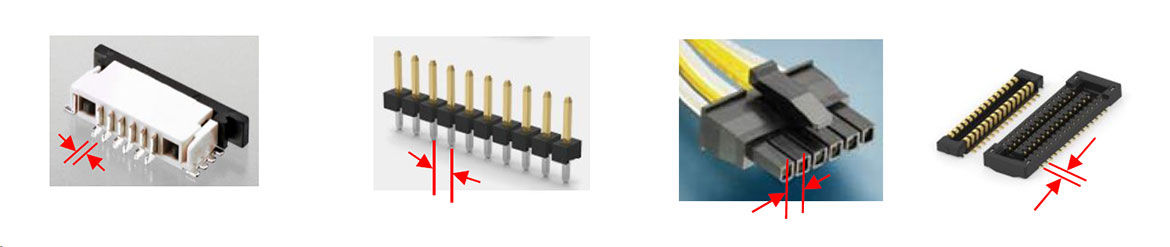

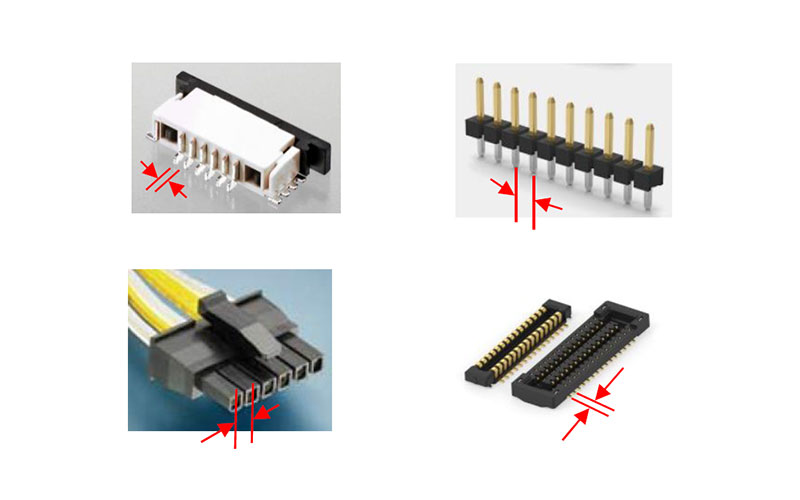

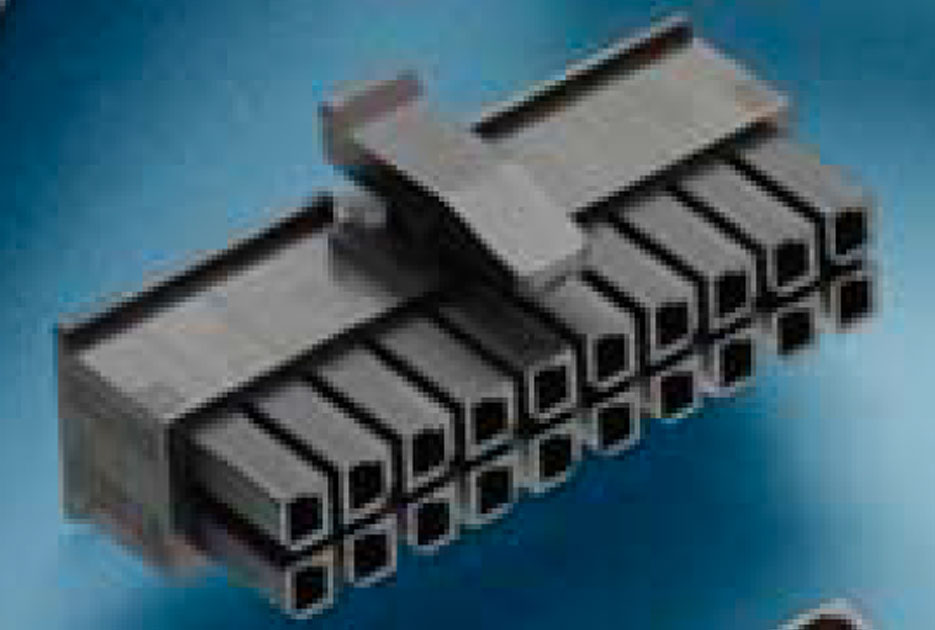

2)ピッチ

ここでは、「ピッチ」について説明します。ピッチとは、コネクタにおいて電気を流す端子(コンタクト)同士の間隔のことを指します。適切なコネクタを選定・提案するうえで、非常に重要な要素です。コネクタがどの程度の電流や電圧を許容するのか、限られたスペースにおける寸法だけでなく、定格仕様もあわせて確認する必要があります。感覚的にご理解いただけるかと思いますが、扱う電流が微弱(信号レベル)の場合、コネクタのピッチは狭くなり、大電流や高電圧を扱う場合には、ピッチが広くなる傾向があります。

※補足:コネクタにはUL規格があり、「温度上昇30℃以内に抑える」という制限が設けられています。

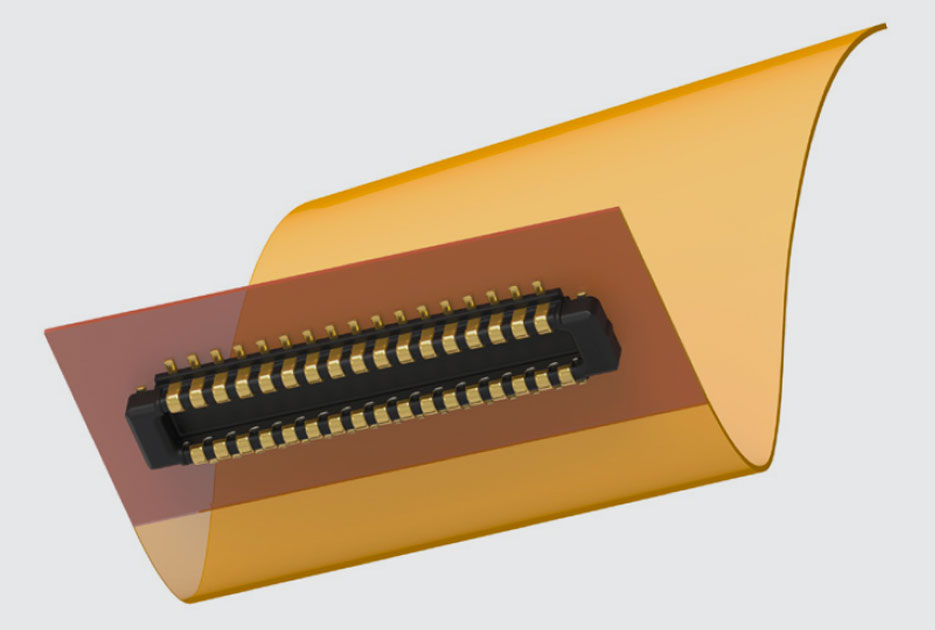

3)極数

極数とは、コネクタにおいて電気を流すための接続線の本数、すなわち端子の数を指します。コネクタの要求仕様を決定するうえで、極数は初期段階で必ず確認すべき重要な項目です。必要な信号や電源の数に応じて、適切な極数を持つコネクタを選定することが求められます。

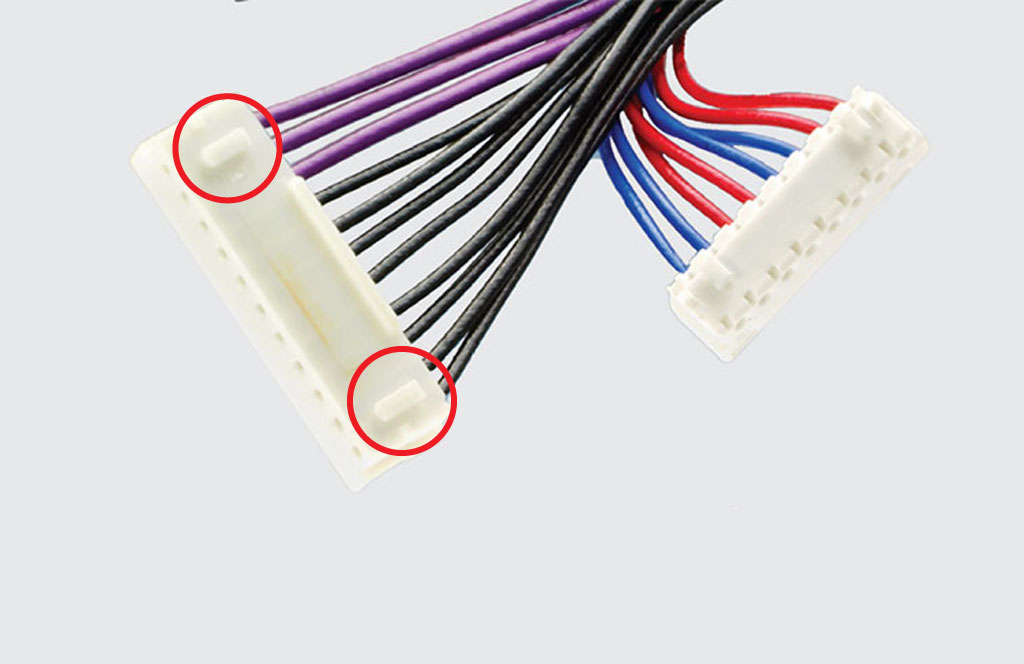

34 極

12 極

20 極

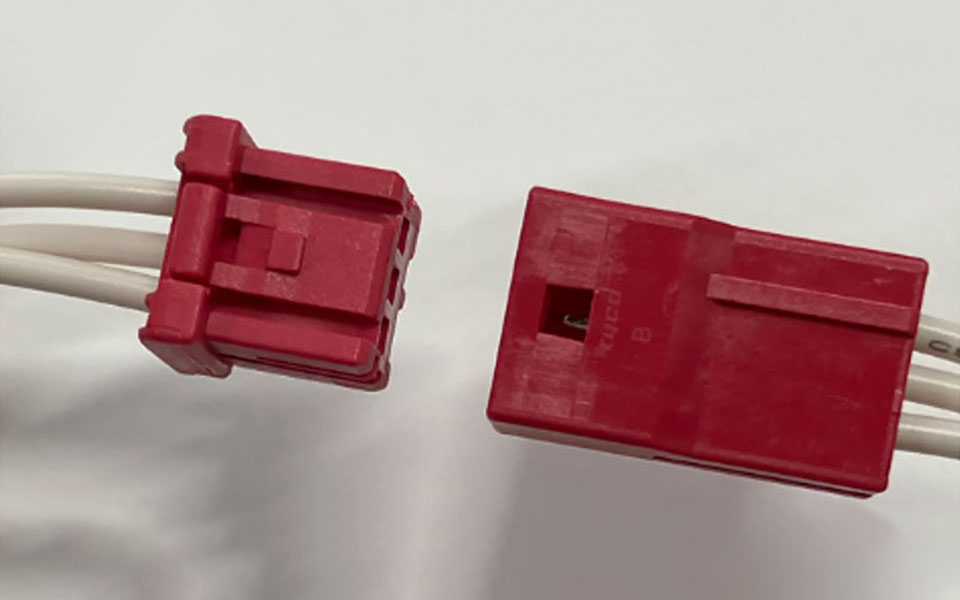

4)コネクタ嵌合時のロックの種類(嵌合ロックの有無)

ロック機構は、コネクタが輸送時や振動環境下での嵌合外れ、不完全嵌合を防ぐために重要な役割を果たします。また、長期間にわたって安定した接続(接触)を維持するうえでも欠かせない要素です。ロックは人の手で行う作業のため、嵌合時に音や感触がしっかり伝わる、いわゆる“クリック感”が重要とされています。このクリック感は数値化が難しく、感覚に依存する“ファジー”な領域であり、各コネクタメーカーの技術力が問われる部分でもあります。ロック機構にはさまざまな方式があり、以下に代表的な例を紹介します。

フリクッションロック

嵌合相手側の壁に沿って、合わせながら嵌合。クリック感なしで、ズズって嵌合する感触。民生・OA 市場で多く使われています。

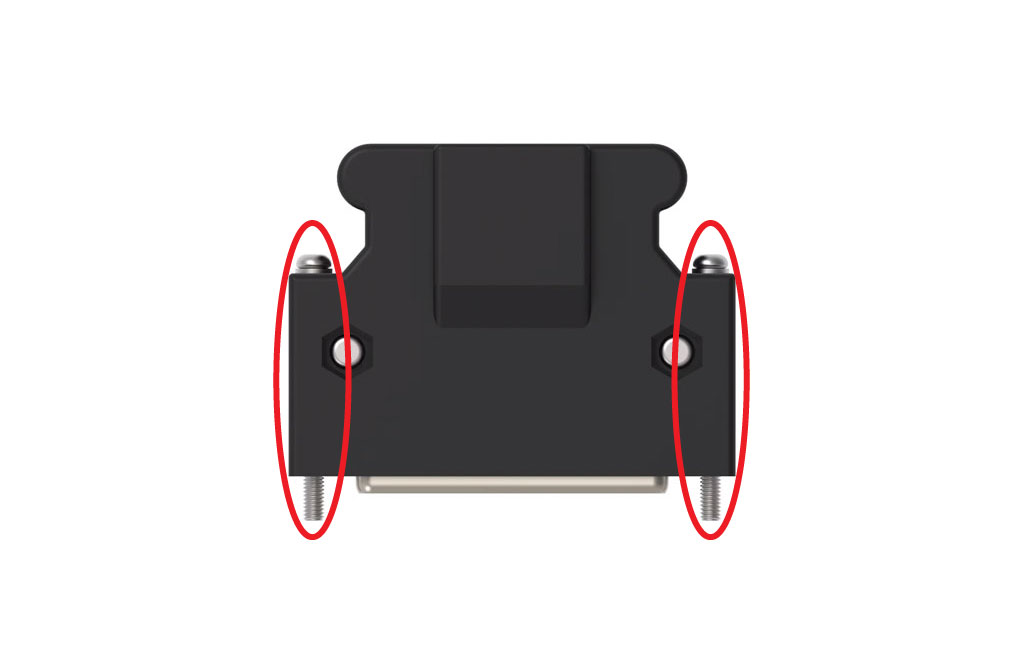

ネジ止め式ロック

言葉の通り、嵌合後ネジ止めする機構。D-sub・パソコン系が多い。

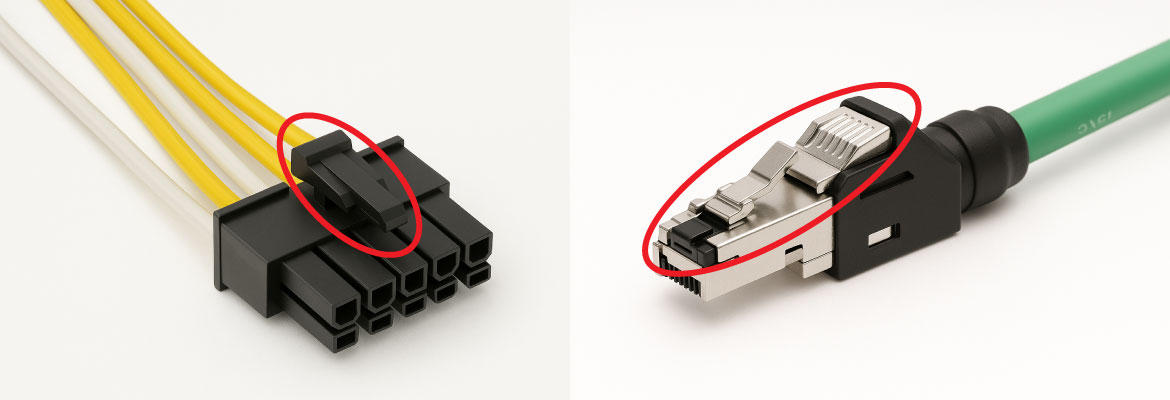

ポジティブロック

外形の外側/内側に明確に分かる嵌合ロックのラッチ(爪)が存在する。クリック感を重視した構造が多い。産業機器・自動車系市場に多い。

コネクタの選び方/選ばれ方

コネクタを選定するお客様の立場で考えると、「組み立てを効率的に行いたい」「メンテナンスを容易にしたい」などの要求を満たすことが、コネクタ選定の最終的な目的と言えるでしょう。そのためには、事前に開発案件に必要な要求項目を洗い出し、「コネクタで解決すべき仕様」を自分なりにイメージしておくことが重要です。実際の開発現場では、コネクタは基板や部品設計の最終段階で選定されることが多く、余ったスペースに適合する仕様が求められる傾向があります。したがって、コネクタを提案する側には、要求仕様をしっかりと把握した上で、最適な製品を提案する力が求められます。

コネクタの選び方・選ばれ方

- 困っていること

- 不具合で悩んでいること

- 作業性を改善したいこと

- コストダウンを図りたい

- 競合製品を使って不満なこと

- 限られたスペース/仕様で使いこなすこと

お客様の要望を把握するための確認項目(例)

1)接続線数(極数) ※必須項目

何本の線(端子)が必要かを確認します。

2)取り付け形状・概要仕様の確認

| 接続方式 |

コネクタは機器内部での接続や、電線・基板の接続、または外部 I/O としての接続など、用途がさまざまです。

|

|---|---|

| 定格電圧・電流・電線サイズ (AWG+被覆外径) |

使用する電圧/電流/電線サイズなどに応じて、適切な端子ピッチやコネクタ外形サイズがわかります。 |

| 使用環境とめっき仕様 |

使用環境や要望に応じて選定(例:コネクタの挿抜回数/嵌合力低減/振動/微弱電流/対応年数など)

|

| 実装形式 |

|

| 嵌合ロックの有無 | 手作業での嵌合をする場合は、“クリック感”のあるロック機構(例:ラッチ式、ネジ止めなど)の有無を確認 |

| その他 |

アプリケーションごとの要件

|

3)コネクタの要求仕様の確認事項(詳細)

電線対基板コネクタ(Wire to Board)、電線対電線コネクタ(Wire to Wire)

| 接続方法 |

|

|---|---|

| 極数 | 2極、3極など、その他 |

| 使用する電線サイズ | AWG または mm2、被覆外形のサイズ |

| 接触部めっき仕様 |

|

| 求める挿抜回数 | 嵌合する回数 |

| 定格 |

|

| 基板側(Wire to Board) の 実装方法/嵌合向き |

|

| 嵌合ロック | 有/無 |

| 現在検討している類似製品 | 有/無 |

基板対基板コネクタ(Board to Board)

| 嵌合(接続)方法 |

|

|---|---|

| 極数 | 例として、20極、30極など、その他 |

| 製品ピッチ |

|

| 定格電流(信号系) | 0.5A 以下、1.0A など、その他 |

| 接触部めっき仕様 |

|

| 求める挿抜回数 | 嵌合する回数 |

| 基板(水平/平行)への実装方法 |

|

| 基板(垂直)への実装方法 |

|

| オス・メスの配置 |

|

| 補強金具 | 有/無 |

| 現在検討している類似製品 | 有/無 |

FPC コネクタ

| 極数 | 例として、2極、3極、60極など、その他 |

|---|---|

| 製品ピッチ ※ 基本、信号線の接続 |

|

| 接触部めっき仕様 |

|

| FPC ケーブルの接点 | メッキ仕様 |

| 基板への実装方法 |

|

| FPC のロック (リテーナー/フリップ) |

|

| FPC とコネクタの接点 ※FPC 接点の向きに注意が必要 |

|

| 現在検討している類似製品 | 有/無 |

| FPC コネクタをロックさせる部品 | 有/無 |

外部接続 I/F(インターフェース)コネクタ

| 接続方法 |

|

|---|---|

| 極数 | 20極、30極、100極など、その他 |

| 使用するケーブルサイズ/ 電線サイズ |

|

| 接触部めっき仕様 |

|

| 定格 |

|

| 嵌合方式 |

|

| 嵌合ロック方法 |

|

| 規格品 |

|

| 現在検討している類似製品 | 有/無 |

最後に

今回、2回に分けて、「コネクタを理解する 基礎編(初歩編)」として、コネクタを選定する方、そして提案する方、それぞれの視点に立ち、最低限知っておいていただきたいポイントをまとめてみました。グローバル電子は、製品知識と提案力の向上を目指し、日々努力を重ねております。本資料が皆様のご参考となり、少しでもお役に立てれば幸いです。また、グローバル電子では、以下のコネクタメーカー製品を取り扱っております。コネクタの選定やご提案の際には、ぜひお気軽にお問い合わせいただけますよう、お願い申し上げます。

関連リンク

PDF 資料請求

Design_Notes_20:コネクタを理解する_基礎編_第2回

取り扱いコネクタメーカー

Global Design Notes について

Global Design Notes は、エンジニアのための役立つ技術情報を掲載した WEB 連載です。

- 発行元:グローバル電子株式会社

- 公開メディア:WEB および PDF