第1回 は、組み込みシステムのシステム設計について重要な項目を説明しました。今回はハードウェア設計方法ついて必要なポイントとマイコンのシステム開発の流れについて説明していきます。

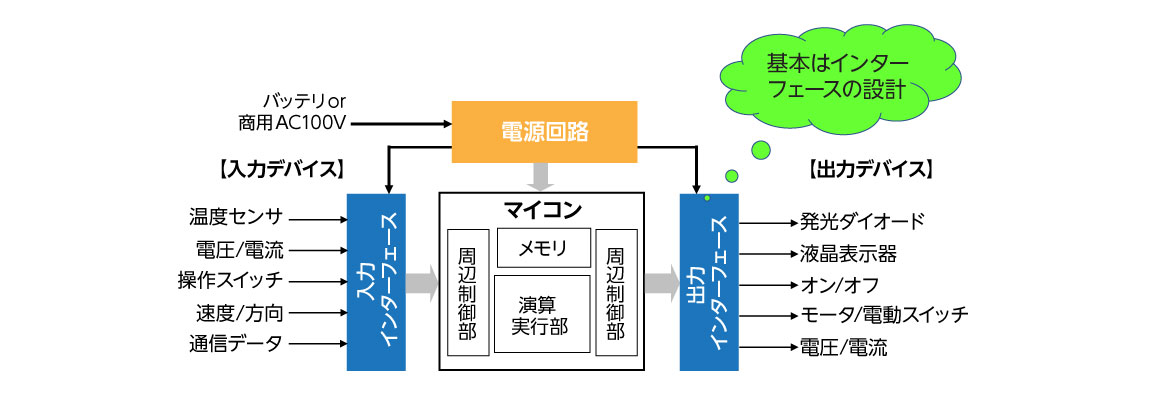

マイコンを使った組み込みシステムの基本構成は概略図1のようになります。

電源はシステムを動かすためのエネルギー源となります。この電源の入力はバッテリだったり商用電源だったりしますが、常に安定な電圧を供給するように設計する必要があります。

外部にセンサや駆動デバイスを接続する場合、マイコン自身の入出力は直流数V、数 mA ですから、これと異なるものの場合、何らかの変換回路が必要です。この変換回路とそれに必要なプログラムを含めて「インターフェース」と呼んでいます。組み込みシステムのハードウェア設計は、つまりはこのインターフェースの設計そのものになります。

図1 組み込みシステムの基本構成

1)全体のブロック図を作成する

組み込みシステムのハードウェア設計で最初にすべきことは、要求された機能を満足させるために必要な全体システム構成を図にしてみることです。

マイコンに何を使うか、入力機器と出力機器に何があるか、それらとの接続方法や通信方法などを想定して大まかに考えます。この段階では細かな部分は気にせず全体が把握できるようにすることがポイントです。

この段階で重要なことは、実現不可能なことがあるかないかを見極めることです。先に進んだ段階で実現不可能なことが判明した時には、最初からやり直すことになりますから、大きな手戻りが起きてしまい、納期問題や工数不足に直面することになってしまいます。

このようなことを避けるため、システム構成図ができた段階で、開発メンバ全体で漏れがないか、実現不可能なことがないかを確認するようにします。

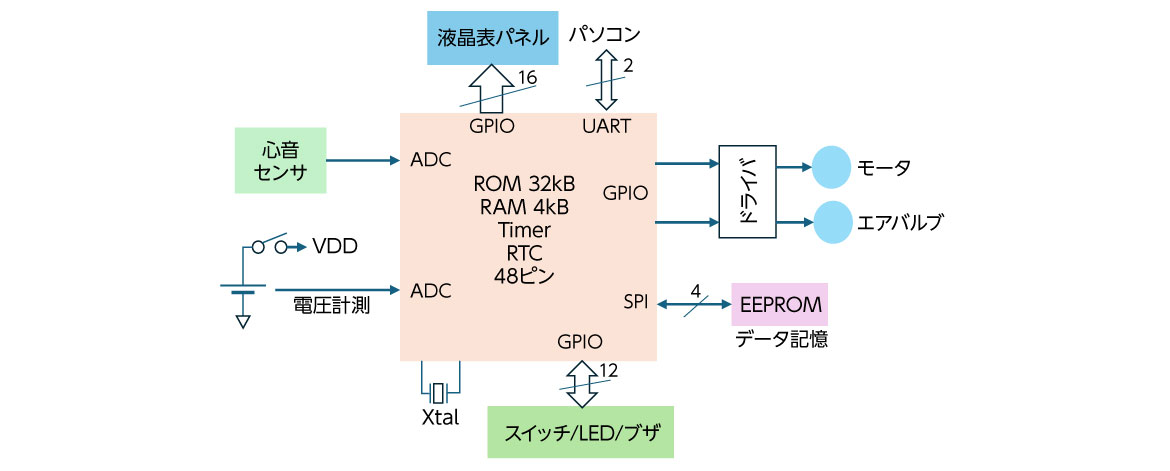

実際のシステムブロック図の例が図2となります。ここでマイコンに必要な内蔵モジュールも確認できます。

図2 血圧計のシステムブロック図

2)実装設計

ハードウェア開発で重要な要素が実装方法です。組み込み先のサイズ、形、環境などを確認し、通常の実装方法で可能かどうかを検討します。ここで次のような特別な要素が出てきた場合には詳細な検討が必要となります。部品の選択にも大きな影響を与えることになります。

- 狭いスペースで特殊な形状になる

- 高温度、多湿あるいは極低温の状態になる

- 塵埃が多く密閉が必要

- 長寿命、高信頼が要求されている

また外観デザインも重要な要素で、最近ではこのデザインが先に決められることも多く、外観デザインに合わせた設計が必要となります。

3)マイコンの選定

全体の構成や外観デザインができた段階でマイコンの選定をします。必要なインターフェースがリストアップできれば、必要な内蔵モジュール、ピン数が見積もれます。

性能やメモリサイズはソフトウェア開発からの要求を組み入れる必要がありますが、メモリサイズが不明な段階では、同じマイコンシリーズで最大容量のものを選択しておき、メモリサイズが確定した段階で再選択します。

実装制限からマイコン本体のサイズも制限されることが多く、特に最近は小型パッケージが必要となることも多くなっています。パッケージによっては実装方法も制限されますから、自社で可能な方法によりパッケージを決める必要があります。

選定の際の要素で、次のような場合、通常は32ビットクラスのマイコンが必要です。

- RTOS を使う

- 割り込み処理が複雑で優先順位づけが必要

- 高速で高精度の浮動小数演算処理が必要

- 高速通信、USB、LAN などを内蔵する必要がある

- 多チャンネルの通信が必要

4)電源の設計

電源の設計では次のような項目を検討しながら進めます。

① 電源に必要な要件の確認

| 入力の種類 | 商用電源、AC アダプタ、バッテリ、USB などがあり、複数の場合もある |

| 出力電圧と電流 | マイコン回路自身と周辺デバイスに必要な電圧と電流容量を確認 |

| 許容リプルとノイズ | 特にアナログ信号を扱う場合には注意が必要 |

| 電源のオンオフ条件 | 特別なシーケンスが必要かどうかの確認 |

| 絶縁の必要性 | 商用電源を使う場合には絶縁が必要かどうかの検討が必要 |

② 電源回路方式の選択

必要な電源に合わせた回路選択が必要で、表1のような選択肢があります。

表1 電源の方式の種類と特徴

| LDO |

LDO:Low Dropout Regulator。 3端子レギュレータに代表されるもので、ノイズが少なく回路が簡単だが、発熱が大きいので入出力電位差が重要。 |

|---|---|

| DC/DC コンバータ |

高効率で昇圧、降圧ができるがスイッチングノイズ対策が必要。 入出力電位差が大きな場合に有効、大容量のものもできる。 |

| バッテリ駆動 |

ノイズが少ないが、駆動時間で電池容量を選択する必要がある。 電圧が降下していくので対応する回路設計が必要。 充電電池の場合は充電方法も検討が必要。 |

| USB電源 |

簡単だが最大電流(500mA か 900mA)に注意、ノイズ対策が必要になることもある。 Type C を使う場合には電圧制御ができ大電流も可能。 |

③ デカップリングとバイパス設計

- 各 IC の近くにはバイパスコンデンサ(0.1μF ~ 1μF)を配置

- 電源ラインには大きめのバイパスコンデンサ(数 10μF の電解コンデンサ)を配置

- AD コンバータや無線モジュールの電源には LC フィルタやフェライトビーズを配置

④ 電源シーケンスの確認

複数種類の電圧がある場合はオンオフのシーケンスの必要性を確認する必要がある。マイコンには多くの場合オンシーケンスとオフシーケンスが組み込まれているが、使用する電源との組み合わせを確認する。特にオフシーケンスでのトラブルが多いので注意が必要で、入力電源の瞬断がある場合には特に注意した設計が必要。

⑤ 省電力設計

バッテリ駆動のような場合、マイコンのスリープや周辺デバイスのスタンバイ機能を活用して省電力設計とする。

⑥ 保護回路の設計

複数入力源があるような場合、ダイオードによる逆接続防止や、逆流保護をする必要がある。電源を直接外部に出力する場合には過電流保護ヒューズが必要。

⑦ 放熱対策

LDO や DC/DC コンバータで発熱する場合には放熱対策が必須となる。基板設計、放熱器、筐体設計を含めて設計する必要がある。

5)入力インターフェースの設計

入力インターフェースを設計する場合、入力デバイスの物理量が異なるものは、センサなどの変換器が必要です。よく使われる変換器つまりセンサには表2のようなものがあります。センサにも多くの種類があり、目標とする機能、性能にマッチするものを選択する必要があります。

表2 センサの例

| 名称 | 変換内容 | 変換方式 |

|---|---|---|

| マイク | 音を電気信号へ | 空気の振動を電気の振動に変換 |

| 超音波センサ | 超音波を電気信号へ | ピエゾ素子を利用 |

| フォトダイオード | 光から電気信号へ | 半導体のエネルギー変換機能を活用 |

| 加速度センサ | 加速度を電気信号へ | 半導体の歪を電気信号に変換 |

| 圧力センサ | 圧力を電気信号へ | ピエゾ素子などで歪を電気信号に変換 |

| 温度センサ | 温度を電気信号へ | 半導体などの温度特性を電気に変換 |

| 湿度センサ | 湿度から電気信号へ | 高分子素材などで抵抗変化に変換 |

| 気圧センサ | 気圧を電気信号へ | 半導体の変化を利用 |

| スイッチ | 機械的動作を電気信号へ | 金属の接触による導通 |

| 可変抵抗 | 回転角を電気信号へ | 位置を電気抵抗で電気に変換 |

これらのセンサを選択したら、そのデータシートに基づいてインターフェース回路を設計します。最近のセンサのインターフェースには、アナログ信号、I2C通信、SPI通信、デジタルオンオフ、パルス幅などが使われています。多くのマイコンにはこれらのインターフェースに対応できる周辺モジュールが組み込まれていますから、相手に合わせて選択する必要があります。

6)出力インターフェースの設計

出力インターフェースも同じように物理量を変換する変換器が必要になります。代表的な変換器には表3のようなものがあります。これらの変換器が使える場合も、使えない場合も、実際に相手となる機器に合わせて変換回路を設計することになります。

表3 出力用変換器の例

| 名称 | 変換内容 | 変換方式 |

|---|---|---|

| モータ | 電気から動力へ | 電磁気による回転 |

| リレー | 強電のオンオフ | 電磁石による可動接点の吸着、反発 |

| ソリッドステートリレー | 交流強電のオンオフ | 半導体によるオンオフ |

| ヒータ | 電気から熱へ | 電気抵抗による発熱、ジュール熱 |

| ペルチェ素子 | 電気から熱へ | ペルチェ効果を利用 |

| MOSFETトランジスタ | 高圧、大電流のオンオフ | 高耐圧、大電流用MOSFET |

| スピーカ | 電気振動を音へ | 電磁気による振動を空気の振動に変換 |

| 超音波スピーカ | 電気信号を超音波へ | ピエゾ素子を利用 |

| 発光ダイオード | 電気から光へ | 半導体のエネルギー変換機能を活用 |

変換器が選択されたら、これらのデータシートによりインターフェース回路を設計します。駆動用に使われるインターフェースには、デジタルオンオフ、PWM、アナログ信号、I2C 通信、SPI 通信などが使われます。こちらも対応できる周辺モジュールがマイコンに実装されていますから相手に合わせて使うことが必要です。

第3回では、ソフトウェアの設計について解説します。

PDF 資料請求

特別連載_MCU_2:ハードウェア設計方法

著者プロフィール

後閑 哲也 Tetsuya Gokan

| 経歴 |

1971年 東北大学卒業後 大手通信機メーカにて各種の制御装置を開発 2003年 有限会社マイクロチップ・デザインラボ設立 |

|---|---|

| 現在の活動 |

|

| 書籍 (技術評論社) |

|

特別連載「マイコン(MCU)システム開発入門編」リンク

- 第1回: 組み込みシステムのシステム設計とは

- 第2回:ハードウェア設計方法

- 第3回: ソフトウェア設計方法

- 第4回: マイコンのハードウェア設計留意点

- 第5回: デジタル入出力インターフェース設計の留意点

- 第6回: アナログ入出力インターフェースの設計留意点

- 第7回: シリアル通信概要とUARTを使う場合の留意点

- 第8回:I2C 通信を使う場合の留意点(2月公開予定)

- 第9回:SPI 通信を使う場合の留意点(3月公開予定)

- 第10回:PWM 制御を使う場合の留意点(4月公開予定)