アイソレーションアンプ技術ノート(第3回)

前回(第2回)は、アイソレーションアンプの絶縁構成、絶縁耐圧とノイズ除去について説明しました。 今回の第3回と、次回の第4回では、アイソレーションアンプの技術概要(構成/動作)について詳しく説明していきます。

1. 一般的なアイソレーションアンプの回路構成

入力/出力間の信号を絶縁する方式には、光、磁気、静電容量等の結合が考えられます。現状では、フォトカプラを用いた光結合方式と、 小型トランスを用いた磁気結合方式が主流となっています。

(1)フォトカプラを用いたアイソレーションアンプ

フォトカプラは、アイソレーションアンプに要求される絶縁と DC 信号の伝送が可能です。但し、そのままでは精度と 安定度は極めて悪く、用途は限定されるため、精度と安定度を上げるために、次のようにしています。

- フォトカプラは、発光ダイオードの光を2つの受光素子で受ける構造とし、受光素子の特性を合わせることで、 2つの受光素子の出力を同一にします。

- 受光素子の1つを信号出力用とし、他方をネガティブフィードバック(OP-AMP 回路を使用)として用います。 これにより精度と安定性がある程度改善されます。

- 信号を正負共に扱うようにする為に、フォトカプラは2組使用します。但し正側と負側のゲインは若干異なるので、 合わせる必要があります。

(2)小型トランスを用いたアイソレーションアンプ

絶縁と信号伝送を行えるものとしてトランスがありますが、下記についての考慮が必要です。

- DC 信号を伝送できない

- 周波数帯域が限定される

- 低い周波数の信号を扱う場合、形状が大きくなる

DC 信号の伝送は、工業機器や計測等において非常に重要な意味をもつ場合があります。これらは基準点(通常はゼロ電圧) からの電位を重視する事が多く、これは DC 成分の伝送があるから成り立つものです。

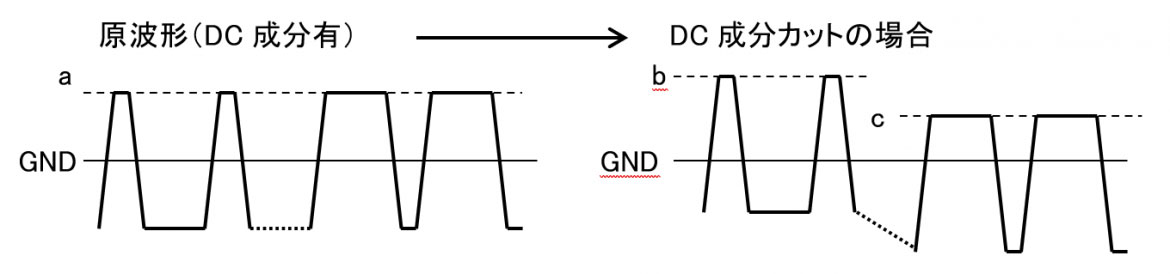

DC 成分をカットしてしまうと、基準点は波形の平均値となる為、波形の正負対称性が変動すると、基準点自体が 変動して何を測定しているのかが分からなくなります。(図1)

図1

DC 成分有の場合の電圧 a は、DC 成分が無くなると電圧bあるいは電圧 c のように波形の形が変わってきます。

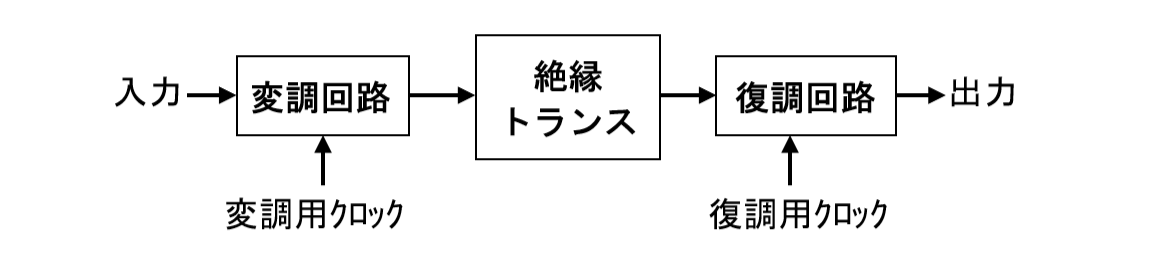

トランスを用いたアイソレーションアンプでは、DC からの信号を扱うようにするため、信号をより高い搬送周波数で変調し、 トランスで絶縁した後、復調する図2の方式が一般的です。

図2

当社では小型トランスを用いた磁気結合による絶縁方式を採用しています。

変調/復調の方式は、代表的なものを挙げると

- アナログの振幅変調回路を用いるもの

- VF/FV コンバータにより周波数変調を利用するもの

- PWM 変調を利用するもの

- AD 変換し、DA 変換で戻すもの

等がありますが

当社ではコストパフォーマンスの良い「①アナログの振幅変調回路を用いるもの。」を採用しています。

次回(第4回)では当社が採用している回路方式について、回路ブロック図を用いて説明します。

PDF 資料請求

Design_Notes_07:アイソレーションアンプ技術ノート-3

Global Design Notes について

Global Design Notes は、エンジニアのための役立つ技術情報を掲載した WEB 連載です。

- 発行元:グローバル電子株式会社

- 公開メディア:WEB および PDF