電源 IC の評価方法(第2回)

前回、一般的なDC/DC スイッチング レギュレータ(電源 IC)の評価方法の一部を説明しました。電源 IC の性能・特性・動作を評価する機会が少ない方には少し難しかったかもしれません。電源ICはある程度の大電力を扱っているので、多少の知識を有していないと高額な測定器や評価ボード、IC の損傷を招いてしまいます。どうぞ、電源IC取り扱い時には、仕様書の十分な読み込み並びに一つ一つの測定系の正しい設置・設定をお願いします。今回は、電源 IC の評価において、よりアプリケーションに近い評価について説明いたします。

DC/DC スイッチング レギュレータ動(機能)特性確認

一般的な電源ICの動特性、機能特性には、以下の評価項目があります。(表.3)

以下、測定方法について記載解説をします。

| 評価項目 | 測定方法 | 測定図 | |

| 起動(Power-Up) 波形 *シーケンス含む |

定抵抗負荷 | 負荷端に固定抵抗を接続して起動確認を行う | 測定方法6 |

| 定電流負荷 | 負荷端に定電流源(電子負荷)を接続して起動確認を行う | ||

| 容量性負荷 | 負荷端にコンデンサを接続して起動確認を行う | ||

| 停止(Power-Down) 波形 *シーケンス含む |

定抵抗負荷 | 負荷端に固定抵抗を接続して停止確認を行う | |

| 定電流負荷 | 負荷端に定電流源(電子負荷)を接続して停止確認を行う | ||

| 容量性負荷 | 負荷端にコンデンサを接続して停止確認を行う | ||

| 瞬低 (瞬時電圧低下) | 入力電圧 | 瞬間的に仕様外の電圧に低下させ、復帰させた時の動作を確認 (完全に電源をカットする場合は瞬停(瞬時停電)となる) |

|

| スロースタート | 入力電圧 | 入力電圧をゆっくりと立ち上げた時に異常が無い事を確認 | |

| 過電流保護動作 | 負荷電流連続増加 | 負荷電流を徐々に上昇させた時の過電流保護機能の動作を確認 | |

| 過電流閾値連続放置 | 過電流の検出閾値に負荷電流を放置した時の保護動作を確認 | ||

| 短絡保護動作 | 負荷短絡 | 負荷端をGNDと短絡した時の保護動作を確認 | |

| ON/OFF インターバル | 入力電圧 | 実ユニットにて入力電源をON/OFFにて異常が無い事を確認 | 測定方法7 |

| Enable | 実ユニットにてEnableをON/OFFにて異常が無い事を確認 | 測定方法8 | |

| 過電圧保護 | 過電圧印加 | (過電圧保護がある場合)仕様外の過電圧を印加し保護動作を確認 | 測定方法9 |

| その他 | 機能動作 | 基準電圧、Power Good、SW周波数(切替、外部同期)、リセットなど |

表3

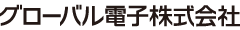

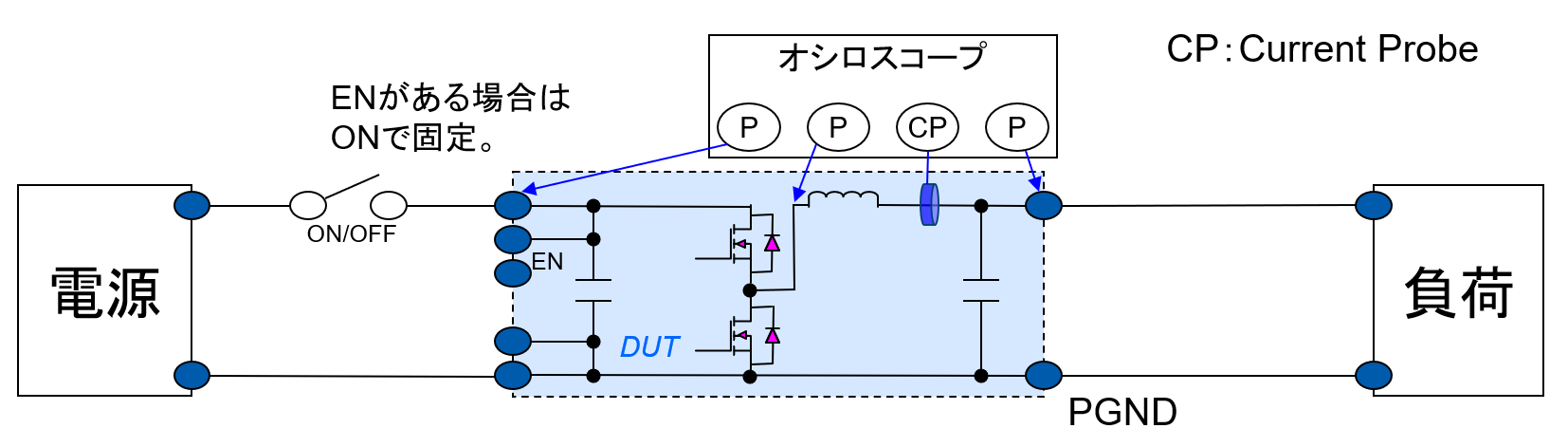

測定方法6: 起動/停止・瞬低・負荷電流連続増加・短絡

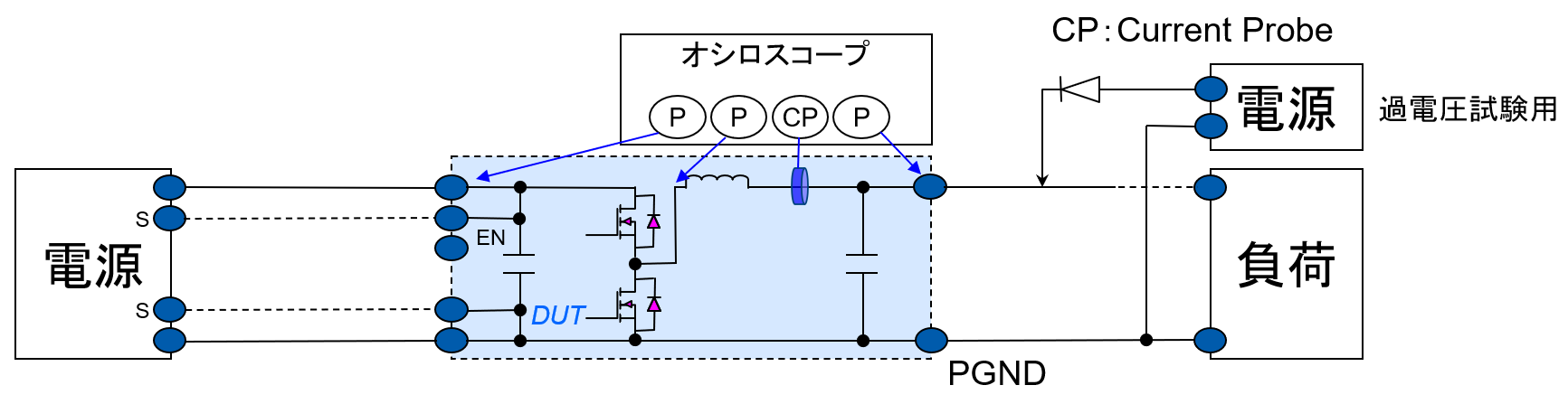

- 入出力電源電圧・スイッチ・ノード(SW)波形、インダクタ電流を観測できるように接続します。

- 電源側はリモートセンシングを使うことを推奨します。

- スイッチ・ノードの波形観測を行う場合、オシロスコープのGNDをPGNDに接続します。

電源 IC の起動/停止時の挙動は、電源IC自身の損傷よりも、電源 IC の出力ラインをソースとする IC の損傷の方が問題になり、電源立ち上げ/下げシーケンスを組むことがほとんどです。

特に、オーバー/アンダーシュートやラッシュ(突入)電流に注意して評価を進める必要があります。

図16 測定方法6

起動/停止

1) |

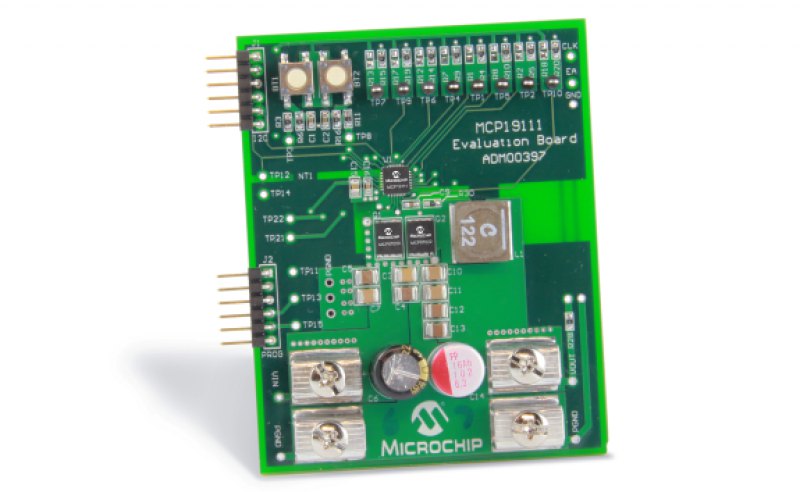

図17 は、起動時の振る舞いを表しています。

|

図17 起動波形

2) |

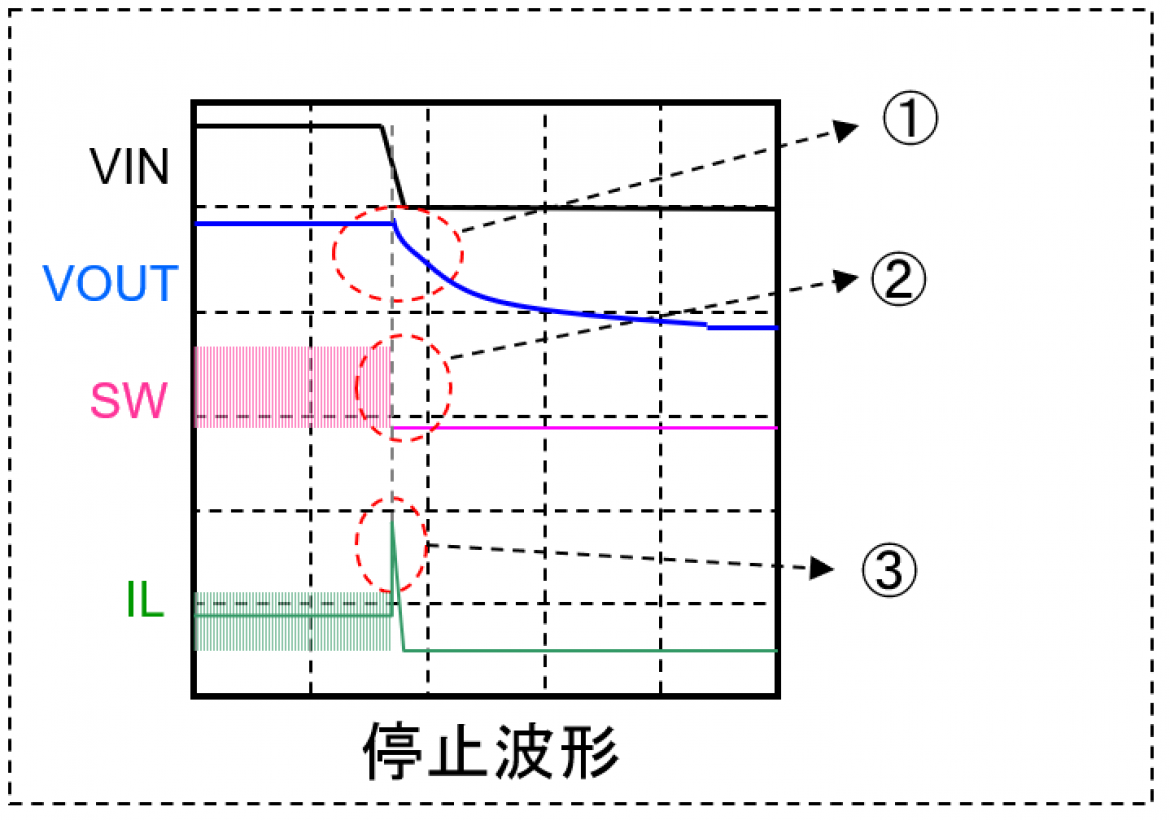

図18は、停止時の振る舞いを表しています。

|

図18 停止波形

電源波形の判断は非常に難しいです。まず、仕様範囲内の電圧・電流であるかを確認し、理解できない動作・挙動については、メーカーに必ず確認するようにしましょう。

瞬低・スロースタート

1) |

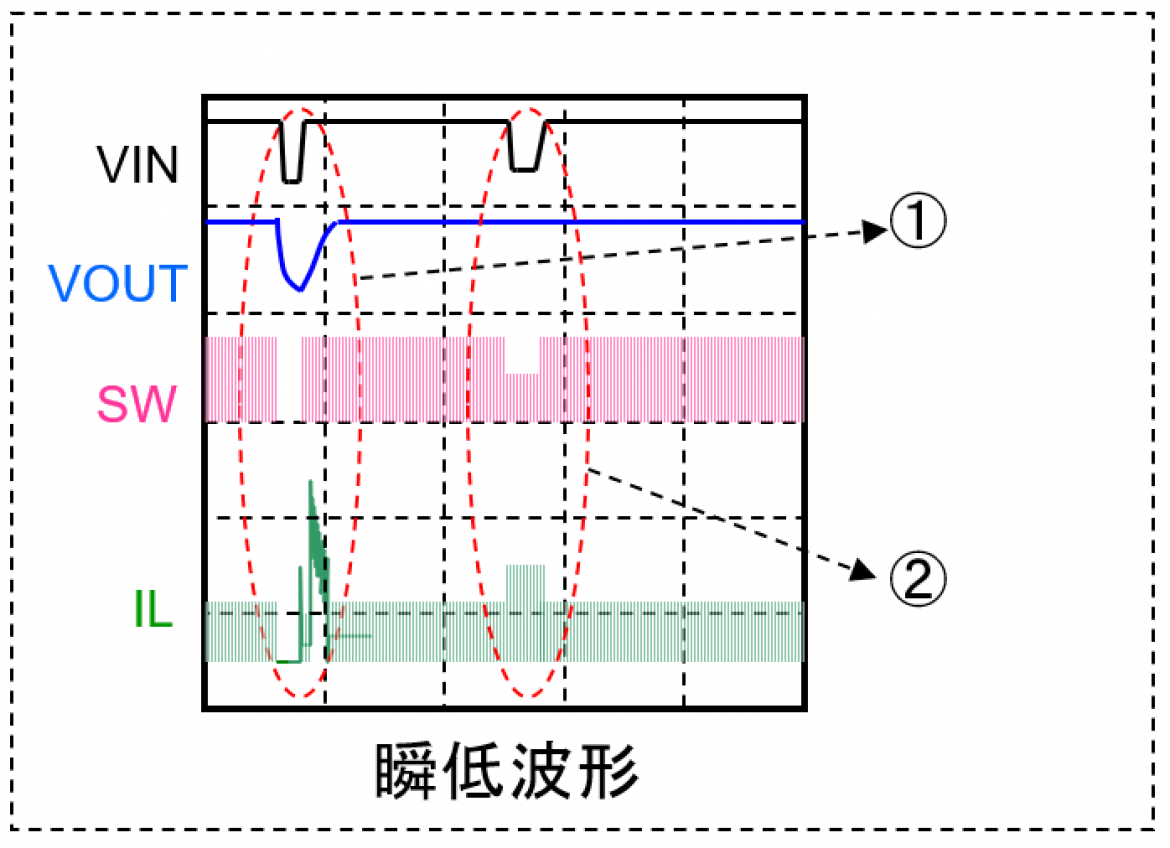

図19は、入力電圧を急峻に低くした瞬低(瞬停とは違います)時の振る舞いを表しています。

|

図19 瞬低波形

2) |

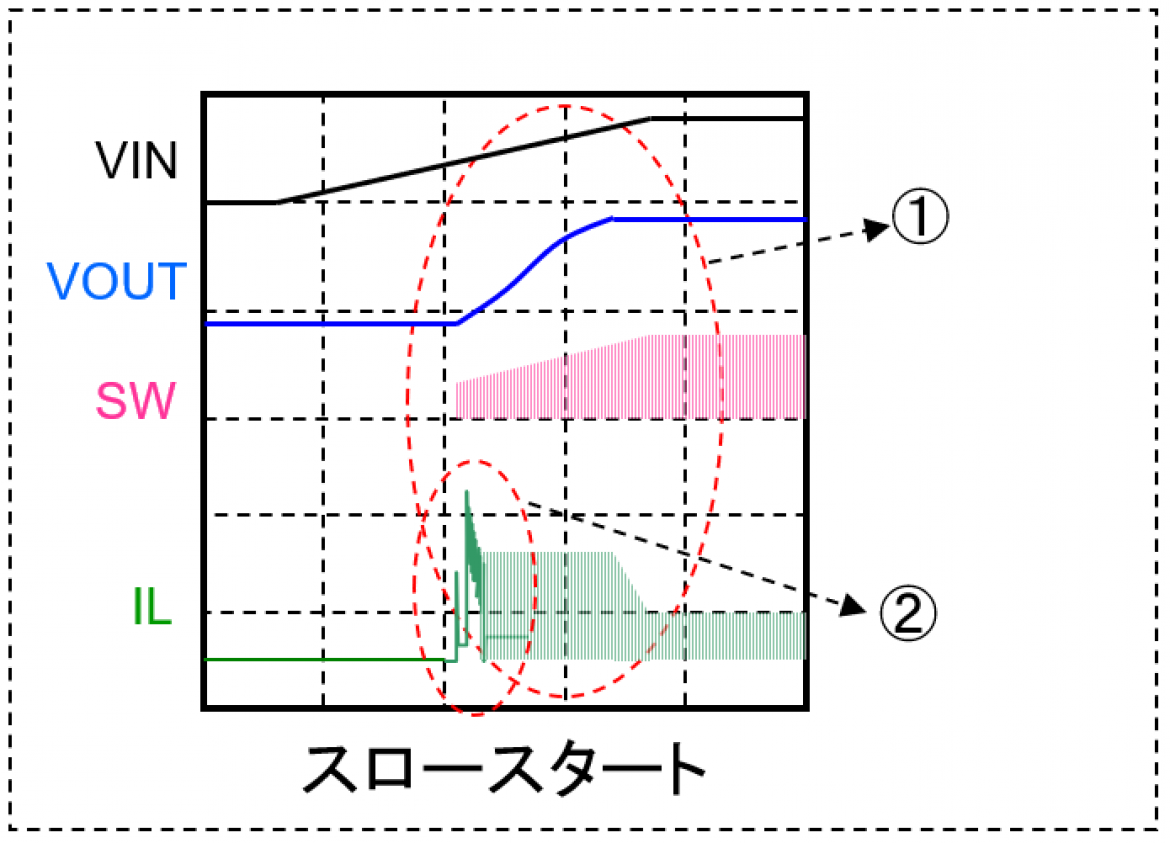

図20 は、スロースタート時の振る舞いを表しています。 スロースタート機能は、出力コンデンサへの突入電流を抑制機能のことで、ソフトスタート機能とも言われます。

|

図20 スロースタート

出力電圧の挙動が負荷・後続段のIC等に影響がないことを常に確認してください。

通常、電源ICはこのような挙動に対して十分な耐量を持ち合わせています。従って、故障を起こすとすれば後続段の素子になります。

負荷電流連続増加・負荷短絡

|

1) |

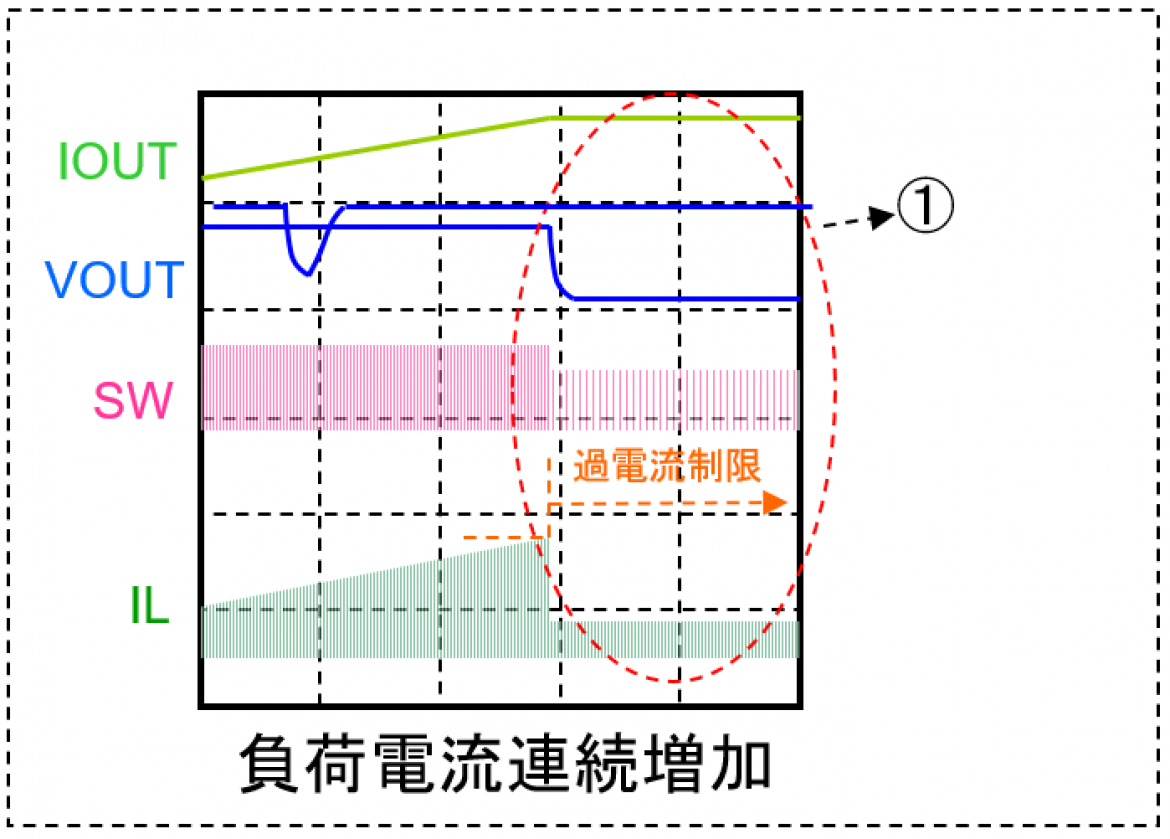

図21 は、負荷電流連続増加時の振る舞いを表しています。

※ 過電流時の動作、保護機能はデバイスにより異なります。また、設定値に対してバラツキもあります。十分に評価・考慮して適切な値を設定してください。 |

図21 負荷電流連続増加

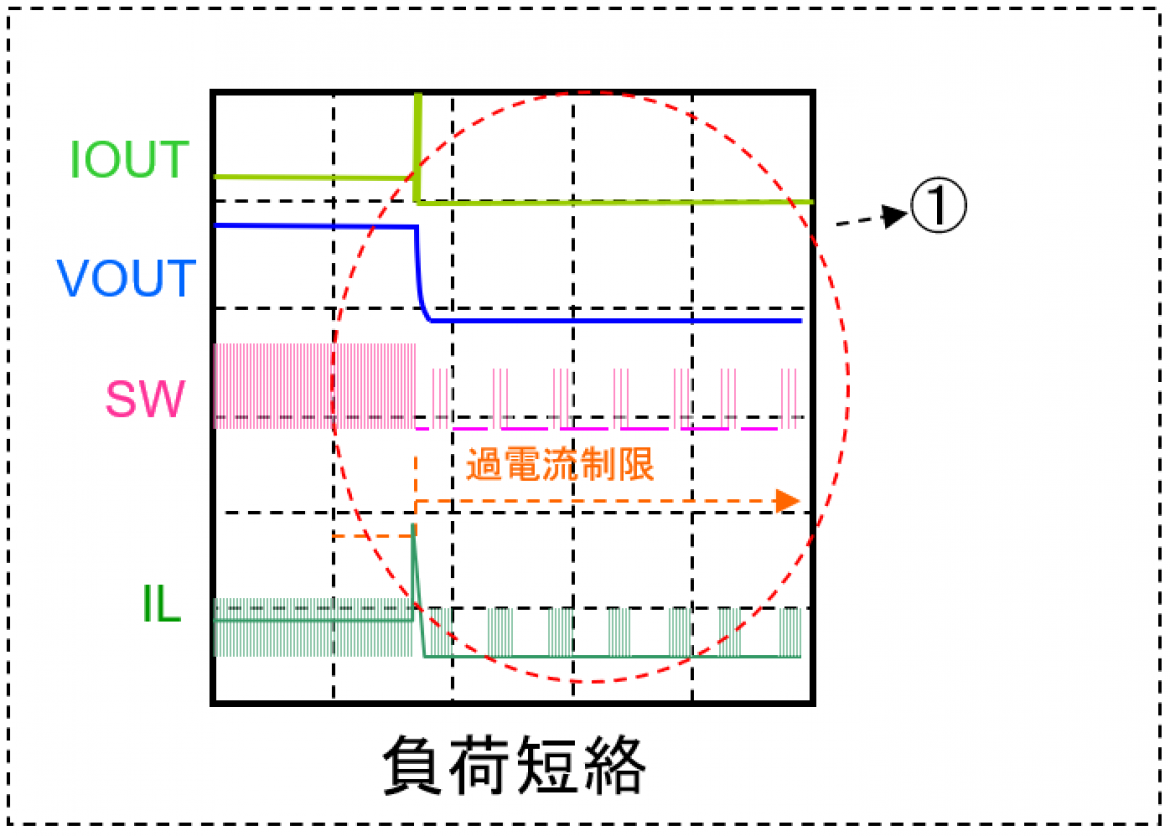

図22 は、負荷短絡波時の振る舞いを表しています。

- 負荷を短絡させ、過電流制限が掛かるか。

- 過熱保護・サーマルシャットダウン機能が掛かるか。

- 間欠/ヒカップ保護等の保護動作は正常か。

図22 負荷短絡

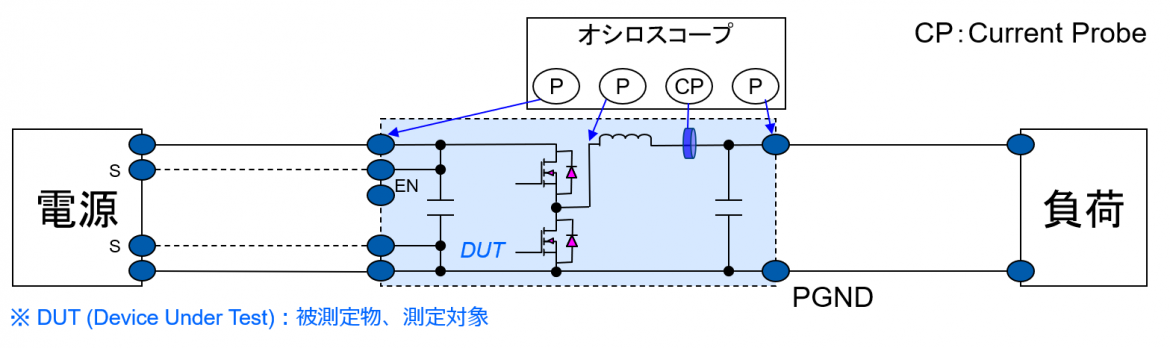

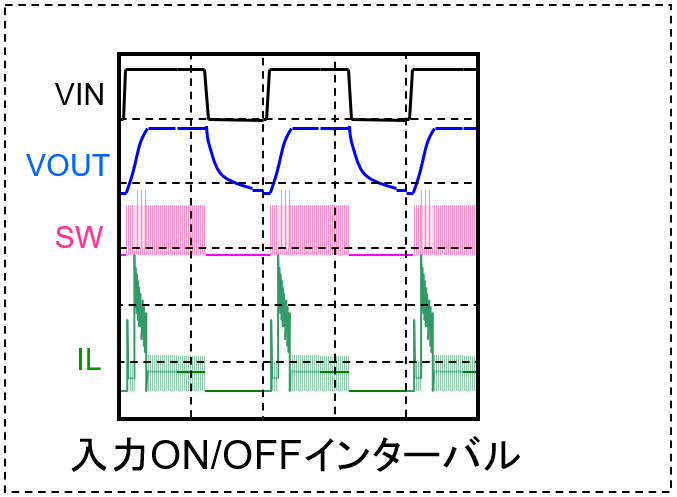

測定方法 7:電源 ON/OFF

- EN (Enable) を常に ON 状態にしておきます。

- 出来るだけ実ユニットで電源を供給します。(リモートセンシングは不要です)

- 場合により電源の立ち上げ/下げスピードを変えて評価します。

- スイッチ・ノードの波形観測を行う場合、オシロスコープの GND を PGND に接続します。

- 電源を ON 状態にして VOUT が十分に安定するまでの挙動、逆に電源を OFF 状態にして VOUT が十分に安定するまでの挙動を観測します。

電源の ON/OFF を連続的に行うと電源ICが安定する間に過電流が流れ、熱破壊を起こすことがあります。

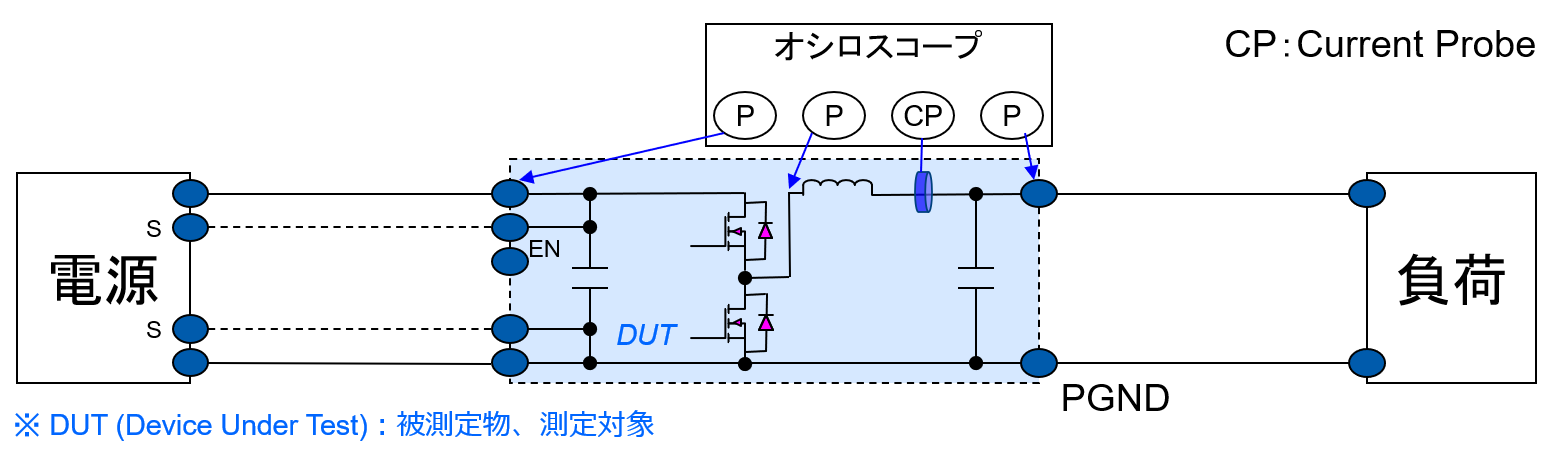

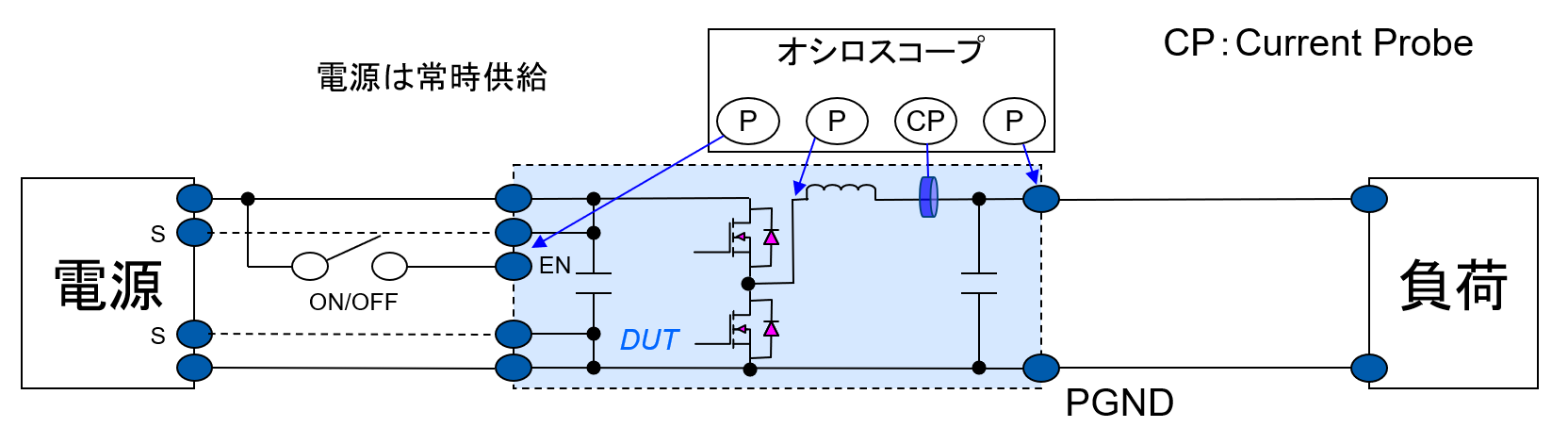

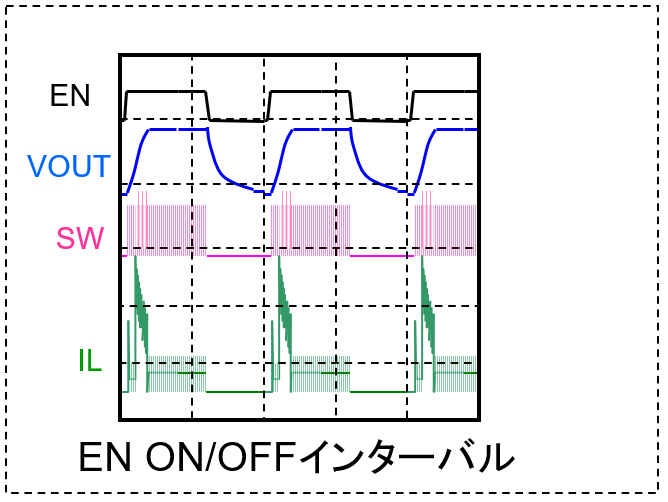

測定方法 8:EN ON/OFF

- 電源を常に ON 状態にしておきます。

- EN を ON/OFF します。(制御をファンクションジェネレータ等で行うこともあります)

- スイッチ・ノードの波形観測を行う場合、オシロスコープの GND を PGND に接続します。

- EN を ON 状態にして VOUT が十分に安定するまでの挙動、逆に EN を OFF 状態にして VOUT が十分に安定するまでの挙動を観測します。

EN の ON/OFF を連続的に行うと電源ICが安定する間に過電流が流れ、熱破壊を起こすことがあります。

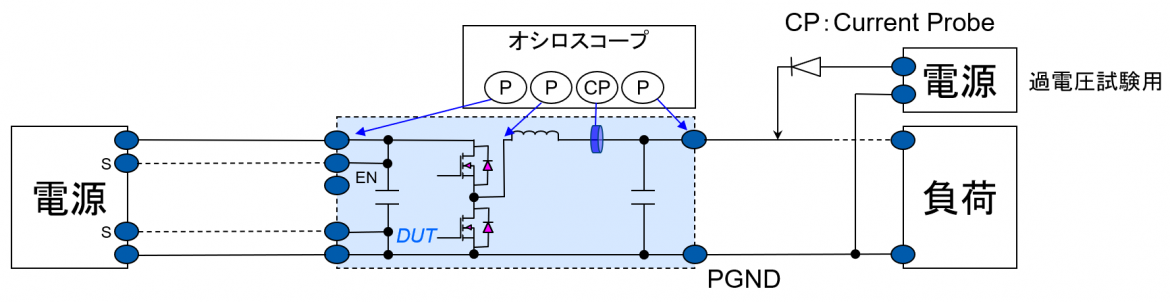

測定方法 9:過電圧保護

- 入出力電源電圧・スイッチ・ノード (SW) 波形、インダクタ電流を観測できるように接続します。

- 電源側はリモートセンシングを使うことを推奨します。

- スイッチ・ノードの波形観測を行う場合、オシロスコープの GND を PGND に接続します。

- 過電圧試験を行う端子へ電圧を印加します。規定の電圧を超えた状態で過電圧保護が掛かることを確認します。

過電圧は、電源 IC の出力特性により、DC 印加あるいはパルス印加を選択します。状況によっては、IC の損傷を伴います。

図27 測定方法9

電源 IC の評価方法を通して、電源 IC の仕様書にどのようなことが記載されているのか、おぼろげながらでも理解できたのではないでしょうか。実際にはプローブを狭いところに立て、電流源であるインダクタの様子を伺いながら、大電力の出力を数100KHzのオーダーで観測します。そのため、ふとした動作がICの異常・損傷を招き評価をやり直すようなこともしばしばです。

どうぞ、そんな時にはその挙動をしっかりとノートにとり、対象電源の仕様書をきちんと読みどのような機能がどのような振る舞いをしたのか推測してください。皆様の業務にお役に立てれば幸いです。〈完〉